1975 – Harburg vor 50 Jahren

...

In den Ferien entdecken Großeltern und Enkel gemeinsam das Superhelden-Universum.

Jüdisches Leben in Harburg wird erstmals im Jahr 1610 greifbar. Aus diesen Anfängen entwickelt sich bis zum 19. und frühen 20. Jahrhundert eine rund 350 Mitglieder umfassende jüdische Gemeinschaft.

Das christlich-jüdische Zusammenleben in Harburg war nie spannungsfrei. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich die Beteiligungsmöglichkeiten der jüdischen Harburgerinnen und Harburger aber durch die Aufhebung der jahrhundertelangen und vielfältigen Beschränkungen verbessert. Ihre Beteiligung am öffentlichen und wirtschaftlichen Leben wird zusehends selbstverständlich und alltäglich.

In der Zeit des Nationalsozialismus endet diese Geschichte jäh mit der Vertreibung und anschließenden Ermordung der Harburgerinnen und Harburger jüdischen Glaubens.

Grabstellen auf dem jüdischen Friedhof auf dem Schwarzenberg – 244 von ihnen sind bis heute erhalten.

Der jüdische Friedhof auf dem Schwarzenberg ist der älteste – und einzige – noch heute existierende Ort jüdischen Lebens in Harburg. Er besteht mindestens seit 1690 und ist damit auch der älteste erhaltene Friedhof Harburgs.

Seine kontinuierliche Existenz an diesem Ort beruht auf einem der zentralen Glaubensgrundsätze des Judentums, nach dem Gräber nicht umgewidmet werden dürfen, sondern für die Ewigkeit angelegt sind.

Während der jüdische Friedhof das früheste im Stadtbild erhaltene Zeugnis jüdischen Lebens in Harburg ist, datieren erste schriftliche Überlieferungen zu jüdischem Leben vor Ort noch viel weiter zurück.

Am 9. März 1610 stellt Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg zu Harburg (1564-1642) Schutzbriefe für die Juden Benedix Heinen Sohn und Jakob Salomon aus. Diese dürfen sich nun – nach der Zahlung von zwölf Gulden Schutzgeld – in Harburg niederlassen, Geldgeschäfte tätigen, Viehhandel betreiben und schlachten.

Harburg um 1628. Seit 1610 sind hier Juden nachweisbar.

Karte: Original im Niedersächsischen Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover

Die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der sogenannten „Schutzjuden“ bleibt bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts prekär: strikte Berufsbeschränkungen, wiederholte Anfeindungen, religiöse Bekehrungsversuche und Ausweisungen prägen ihr Leben.

Die Landesherren nutzen „Schutzjuden“ als willkommene Einnahmequelle und profitieren von deren weitreichenden geschäftlichen Beziehungen.

Die Harburger Synagoge im Jahr 1866 auf einer getuschten Bleistiftzeichnung von Friedrich Gottlieb Müller.

Lange ist die Harburger Synagoge der zentrale Ort des jüdischen Gemeindelebens. Der 1863 eingeweihte Bau dokumentiert mit seiner Lage an einer Straßenkreuzung und der Fassade aus gelben schwedischen Backsteinen neben einem gewissen Wohlstand der jüdischen Gemeinde auch ihr gewachsenes Selbstbewusstsein und die Erwartung von Gleichstellung und Integration.

Die Synagoge an der Eißendorfer Straße ist das erste eigens für diesen religiösen Zweck geplante Gebäude. Zuvor nutzte die Gemeinde ab 1738 einen gemieteten Raum als Betsaal. Im Jahr 1773 wird ein Haus am Karnapp zur Synagoge umgebaut. Diese wird für die wachsende Gemeinde zu klein: Begünstigt durch das schrittweise Fortfallen von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beschränkungen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wächst die Zahl ihrer Mitglieder. Im Jahr 1900 hat Harburg 312 Einwohner jüdischen Glaubens.

Am Abend des 10. November 1938 wurde die Synagoge verwüstet und geplündert. Der nur wenig zerstörte Bau wurde 1941 abgerissen.

An ihrem ehemaligen Standort erinnert heute nur noch ein Nachbau des Eingangsportals als Mahnmal an die Synagoge.

Der Bau der Synagoge 1863 war ein Zeichen für die zunehmende rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Integration gewesen, die von der jüdischen Bevölkerung in Deutschland herbeigesehnt wurde.

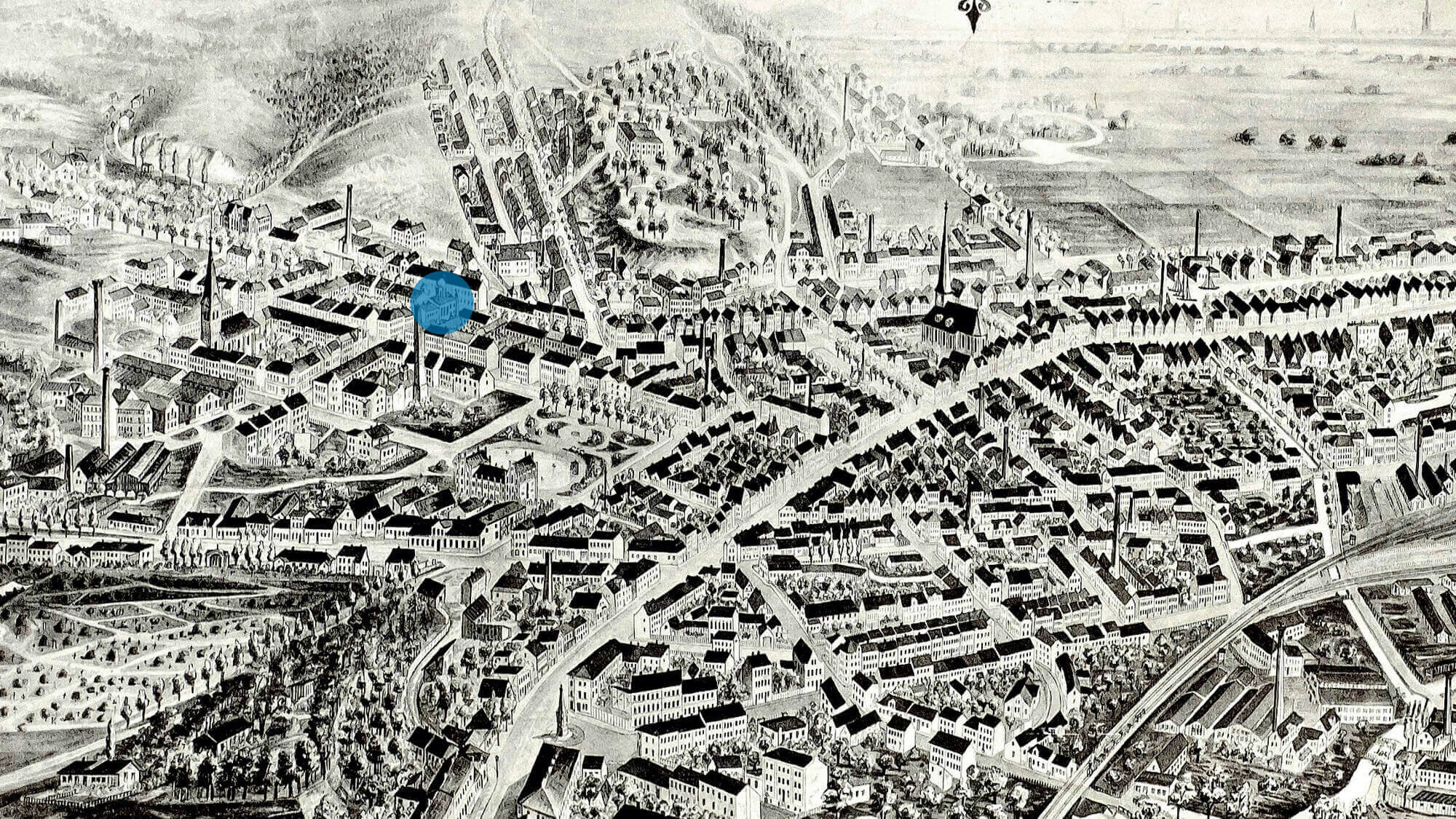

Ausschnitt aus der „Harburger Vogelschau“ von 1877: Der Standort der 1863 erbauten Synagoge an der Eißendorfer Straße ist farbig hervorgehoben.

Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts bahnt sich in Europa langsam ein Wandel im Verständnis des christlich-jüdischen Zusammenlebens an. Nach und nach fallen auch im konservativen Königreich Hannover die Schranken: 1842 werden die Juden hier aus dem Schutzverhältnis entlassen. Mit der Verfassung von 1871 werden im deutschen Kaiserreich alle jüdischen Staatsbürger der christlichen Bevölkerung endgültig rechtlich gleichgestellt.

Zeugen dieser Zeit sind die Harburger Brüder Carl und Jacob Elkan. Sie erfahren noch die strengen Beschränkungen: Nur Carls Teilnahme als Offizier in den Kriegen gegen Napoleon 1813-1815 verhilft ihm zu einer Konzession für den Speditionshandel, der Juden sonst unzugänglich ist. Er betreibt die Spedition „Elkan & Co.“ fortan gemeinsam mit seinem Bruder Jacob.

Für seine „dem Vaterlande ehrenvoll geleisteten Dienste“ empfängt Carl Elkan die Waterloo-Medaille mit der Aufschrift: „Hannoverscher Tapferkeit“.

Mit der rechtlichen Gleichstellung 1871 erfüllt sich für die Juden in Deutschland ein jahrhundertelanger Wunsch nach Anerkennung und Gleichberechtigung. Sie verstehen sich als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens.

Der Börsenkrach von 1873, der verlorene Weltkrieg 1918 und die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre werden in Zukunft jedoch einem Antisemitismus Vorschub leisten, der zunehmend vom „Rassegedanken“ geprägt ist.

Die rechtliche Gleichstellung ab 1848 und ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend zur Loslösung von kirchlichen Bindungen führen dazu, dass die religiös bestimmten Unterschiede zwischen Harburgern jüdischer und nichtjüdischer Herkunft zunehmend ihre trennende Schärfe verlieren. In diesem Umfeld gelangen einige der jüdischen Harburger zu bedeutendem Ansehen.

Emil Hirschfeld (1864-1927) ist wohl der prominenteste der jüdischen Bürgervorsteher in Harburg. Der Arzt und Sozialdemokrat – er gründet den Harburger Arbeiter-Samariter-Bund – wird 1919 Senator im Magistrat. Als er 1927 stirbt, wird der Hirschfeldplatz nach ihm benannt.

Andere jüdische Geschäftsleute sind in den Gremien der Harburger Handelskammer vertreten. So gehört Max Stein (1870-1937), der ein Wäschegeschäft in der Lüneburger Straße betreibt, dem Einzelhandelsausschuss an. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird er aus der Kammer ausgeschlossen.

Für die Deutschen jüdischen Glaubens ist es beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine natürliche Selbstverständlichkeit für „Kaiser, Reich und Vaterland“ in den Krieg zu ziehen.

Ebenso euphorisch wie viele junge Männer aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft melden sich auch jüdische Altersgenossen zum Dienst. Knapp 100.000 Juden kämpften zwischen 1914 und 1918 für die deutsche Armee, davon rund 77.000 direkt an der Front. 12.000 von ihnen bezahlten diesen Einsatz mit dem Leben.

Seit 1920 erinnert ein Denkmal an die Harburger Gefallenen jüdischen Glaubens auf dem jüdischen Friedhof am Schwarzenberg.

Drei der gefallenen jüdischen Soldaten des Ersten Weltkrieges aus Harburg.

Wurde der Einsatz der jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg zunächst noch mit Auszeichnungen honoriert und als Patriotismus angesehen, ändert sich auch dies später radikal. Antisemitische Hetze und Propaganda machen die jüdischen Kriegsteilnehmer später vielmehr zu Sündenböcken für den verlorenen Krieg.

Beispielhaft für diesen Wandel steht etwa der Fall von Ignatz Reis.

„Ich überlasse es Ihrer Beurteilung, ob es angebracht oder gerecht ist, mein Geschäft zu boykottieren, nur deshalb, weil ich Jude bin.“

Mit diesen Worten wehrt sich lgnatz Reis am 1. April 1933 mit einem Flugblatt gegen den Boykott seines Geschäftes, der Buchdruckerei Daltrop am Großen Schippsee 34.

Reis war als hochdekorierter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Für ihn als Deutschen jüdischen Glaubens war es eine vaterländische Pflicht, für den Kaiser und das Reich in den Krieg zu ziehen. Im Rückgriff auf Zitate von Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler Hitler appelliert Reis an seine Mitbürger, die öffentliche Ordnung und den Respekt wie befohlen zu wahren.

Vergeblich – viele der ehemaligen jüdischen Frontsoldaten werden schon bald genötigt, ihre Auszeichnungen zurückzugeben.

Das Foto zeigt Harburgs wichtigste Einkaufsstraße, die Lüneburger Straße, in den 1920er Jahren. Sie wird am 1. April 1933 zum Schauplatz des Boykotts sogenannter „Jüdischer Unternehmen“.

Der 1. April 1933 ist ein Samstag, Markttag. Um 10 Uhr vormittags bewegt sich eine Kolonne von Fahrzeugen mit Schildern, die zum Boykott „jüdischer Geschäfte“ aufrufen, durch die Harburger Innenstadt. Für die jüdischen Einwohner in Harburg und im ganzen Deutschen Reich wird dieser Tag zu einem tiefen Einschnitt. In aller Öffentlichkeit beginnt an diesem Tag ihre geplante Verdrängung aus dem wirtschaftlichen Leben.

Zeitzeuge Fred Sarne (geboren 1906), genannt Fritz, lebt und arbeitet zwischen 1927 und 1934 in Harburg. Er überlebt das Konzentrationslager Auschwitz und kehrt nach Hamburg zurück. 1950 verlässt er Deutschland und zieht mit seiner Familie in die USA. Dort verstirbt er 1996.

Er teilte in einem Interview 1990 seine Erinnerungen an die „grölenden SA-Horden“, die er erlebte, als er am 1. April 1933 gegen Mittag durch die Wilstorfer Straße zum Sand ging:

„Sie standen vor dem Kaufhaus Horwitz [1], vor Steins Bettenhaus [2], vor M.M. Friedmann [3], die alle von der SA belagert waren. Und als ich zum Sand kam, versuchte die SS, die SA, mich an dem Betreten des Central-Hotels [4] zu hindern […].“

Fast wäre er dabei verhaftet worden.

Zur Vorbereitung der Maßnahme erstellt der Magistrat der Stadt Harburg Wilhelmsburg am 30. März 1933 eine Liste der Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte, die von städtischen Lieferungen und Aufträgen ausgeschlossen werden sollen.

Bis 1938 werden fast alle jüdischen Geschäftsinhaber aus dem Harburger Wirtschaftsleben gedrängt sein.

Ansichtskarte vom Sand in den 1930er Jahren. Hier werden am 10. November Kultgegenstände aus der Harburger Synagoge verbrannt.

Harburgs zentraler Marktplatz – der Sand – wird am Abend des 10. November 1938 zum letzten Tatort der gezielten gewaltsamen antisemitischen Ausschreitungen, die in der Stadt seit den frühen Abendstunden an mehreren Orten toben. Nach Einbruch der Dunkelheit werden Geschäfte jüdischer Inhaber in der Stadt geplündert und Schaufensterscheiben eingeschlagen.

Wenig später setzen SA-Verbände im Beisein von Hitlerjugend (HJ) und dem Bund deutscher Mädel (BDM) die Leichenhalle und den Leichenwagen auf dem jüdischen Friedhof in Brand.

Ein Augenzeuge berichtet:

„Die haben die Türen und die bleiverglasten Fenster in der Synagoge eingeschlagen und drinnen alles, wirklich alles zerstört, mit Hämmern und Äxten zerschlagen, und außerdem rausgeworfen, was nicht niet- und nagelfest war: Leuchter, Gebetbücher, Stühle.“

Als das Zerstörungswerk in der Synagoge getan ist, zieht die Menge zum Sand. Dort werden zahlreiche Kultgegenstände der jüdischen Gemeinde „unter großem Gejohle“ der Anwesenden verbrannt.

Diese Schändung des Gotteshauses hat es nicht ganz zerstören können. Sein Zustand wurde 1939 noch als zufriedenstellend bezeichnet. Die Synagoge wurde offenbar erst im Jahre 1941 abgerissen.

Die einzigen erhalten Überreste der Kultgegenstände aus der Harburger Synagoge sind drei Fragmente von zwei Thorarollen. Seit Februar 2021 befinden sie sich im Besitz des Stadtmuseums Harburg. Ihre Existenz war zuvor nicht bekannt.

Zu den Ungeheuerlichkeiten der Reichspogromnacht in Harburg gehört, dass die Fragmente der Thorarollen mit tagesaktueller Hasspropaganda und antisemitischen Schmähungen beschriftet wurden, die man später mechanisch zu entfernen versuchte.

Dem „Centre for the Study of Manuscript Cultures“ der Universität Hamburg gelang es jedoch mit Hilfe aufwändiger Multispektral-Untersuchungen der Pergamente, den Wortlaut der Schmähungen auf der Rückseite der Fragmente wieder lesbar zu machen.

In Multispektral-Untersuchungen sichtbar gemachte Beschriftungen: „Schade daß er nicht tod ist sagt der Jude Herschel Grünspan über seinen Mord an vom Rath. Ich tue daS nicht aus mich heraus sondern im Namen des Jüdischen Volkes.“

„DER (MORD) AN UNSEREM GENOSSEN VOM RATH fordert SÜHNE“ (oben) sowie „Juda VERRECKE“ (unten)

Den Vorwand für die Reichspogromnacht liefert der NS-Propaganda das Attentat des 17-jährigen Juden Herschel Grünspan auf den deutschen Botschaftsangehörigen Eduard vom Rath am 7. November 1938 in Paris. Als dieser am 9. November seinen Verletzungen erliegt, rufen die Nationalsozialisten unter dem Motto „Rache für den Mord an vom Rath“ noch in derselben Nacht zum Pogrom auf. Die Zerstörungen von 1400 Synagogen werden von der NS-Propaganda in den folgenden Tagen als „spontaner Volkszorn“ legitimiert.

Der Inhalt der Schmähungen auf den Harburger Thorafragmenten entspricht fast wortgenau der nationalsozialistischen Hasspropaganda, mit der der vermeintlich „spontane Volkszorn“ der Bevölkerung geschürt wurde.

Schlagzeile in den Harburger Anzeigen und Nachrichten vom 08. November 1938

So ist davon die Rede, dass es sich bei dem Attentat um ein Verbrechen des gesamten jüdischen Volkes handele („Ich tue daß [sic!] … im Namen des jüdischen Volkes“). Die Hassparole „Juda verrecke“ gehörte stets zu den antisemitischen Parolen der Nationalsozialisten.

Auch vor der Synagoge sind am Abend der Synagogenschändung die Hassparolen zu lesen.

Der Hitlerjunge Hans Drescher, damals 15 Jahre alt, berichtet später:

„Vor der Tür [der Synagoge] standen zwei SA-Posten mit Schildern, so bunte, große Pappdeckel […]. Auf dem Schild stand: ,Der feige Mord an unserem Volksgenossen vom Rath fordert Sühne‘.“

Die Forderung nach „Sühne“ wird von den Nationalsozialisten in den folgenden Tagen gesetzlich verankert. So muss die jüdische Bevölkerung Deutschlands eine Milliarde Reichsmark aufbringen, um die entstandenen Schäden zu beseitigen.

In der Folge werden auch jüdische Privatvermögen geplündert. Ab 1939 ist es Juden nicht mehr gestattet, Silbergegenstände zu besitzen. Solches Silber, das nach 1945 nicht restituiert werden kann, wird in den 60er Jahren Hamburger Museen zugeteilt.

Für viele deutsche Juden ist der Pogrom das Signal zu Emigration ins Ausland. Bis 1939 verlassen auch die letzten Juden Harburg oder leben bis zu ihrer Deportation 1941 im Hamburger Grindelviertel. Aus dem öffentlichen Leben in Harburg sind die Familien, Nachbarn, Kollegen und Schulfreunde innerhalb weniger Jahre verschwunden.

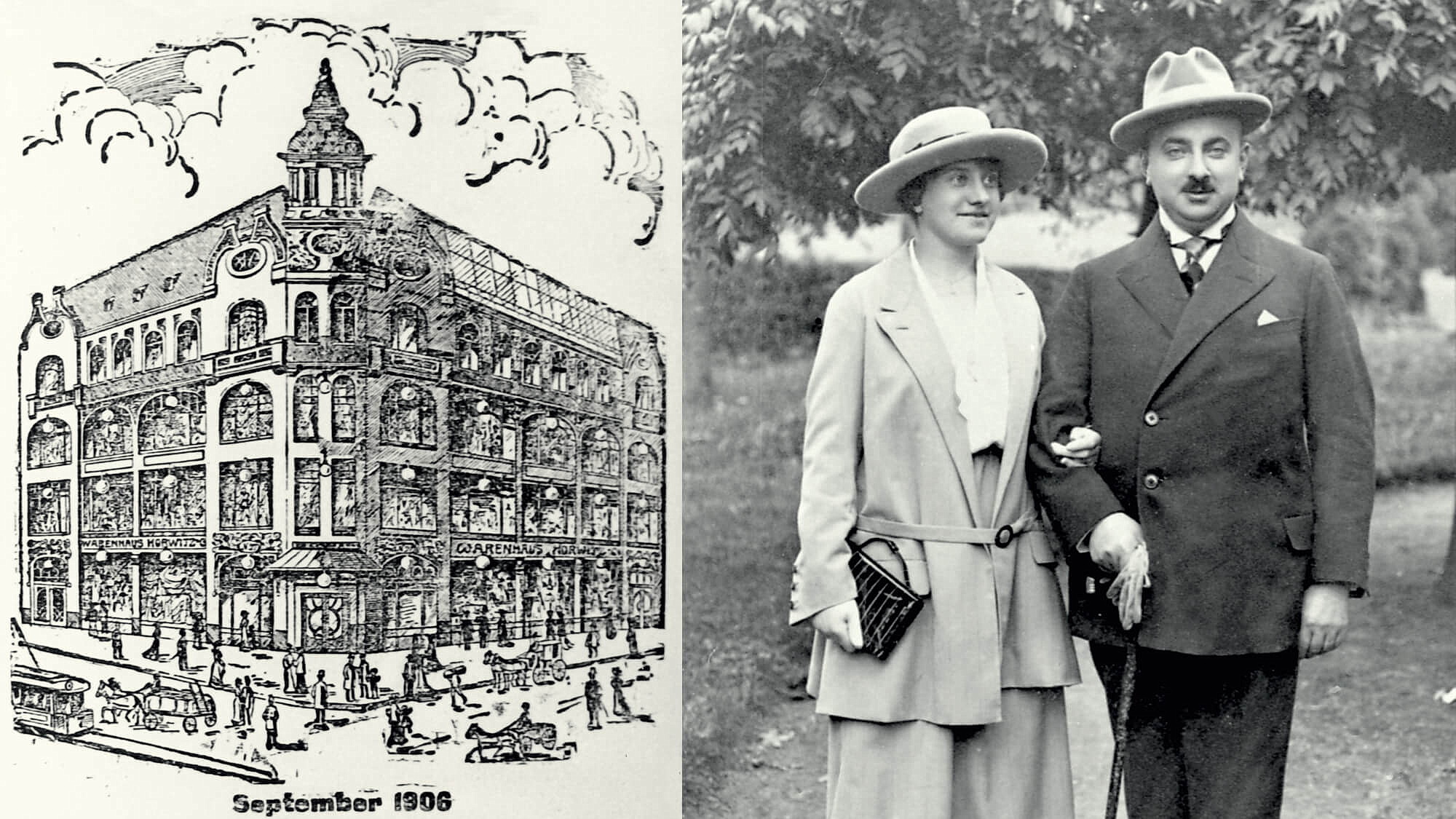

Anzeige des Kaufhauses zum 20-jährigen Jubiläum 1906 in den HAN (links),

Margarethe und Walter Kurt Horwitz 1922 (rechts)

Die Familie Horwitz und ihr Kaufhaus sind untrennbar mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Harburgs um die Jahrhundertwende verbunden. Das „Warenhaus Horwitz & Co.“ entwickelt sich zu einem der modernsten und größten Kaufhäuser der Stadt.

Die Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre trifft das Kaufhaus hart – die Familie entschließt sich zum Verkauf. Es folgen wirtschaftlicher Abstieg und die Drangsale der NS-Zeit. Walter Kurt und seine Frau Margarethe, eine konvertierte Christin, werden zur Scheidung gezwungen.

Horwitz, der mit seiner zweiten Frau Else nun im Grindelviertel lebt, schreibt seiner ersten Ehefrau am Abend vor seiner Deportation nach Minsk:

„Liebe Gretel! Nochmals herzlichen Dank für alles Gute in der Zeit […]. Der letzte Tag hier. Aber wir wollen stark und tapfer sein, schon der Kinder wegen und auf ein allgemeines Wiedersehen hoffend […]“

Walter Kurt Horwitz und seine zweite Frau Else werden am 8. November 1941 nach Minsk deportiert. Die Kinder Cilly und Max gelangen am 01. Dezember 1938 nach England.

Horwitz‘ erste Frau Margarethe überlebt den Krieg, ebenso Kurts Schwester Ella, die mit ihrer Familie nach Argentinien emigriert.

Die jüdische Familie Beer gehört mit ihrem „Manufakturen-Möbelgeschäft Stapelfeld“ in der heutigen Julius-Ludowieg-Straße 48 zum Harburger Mittelstand.

Robert Beer steigt nach seiner Heirat mit in das Familienunternehmen seiner Frau Salka ein. Vater Robert muss 1935 seine Auszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgeben. Es bricht ihm das Herz.

Die Flucht nach Belgien 1940 kann die Familie nicht retten. Über das Lager Mechelen nach Auschwitz deportiert, werden beide Eltern sowie Tochter Hella dort ermordet.

Julius Beer überlebt das Konzentrationslager als Zwangsarbeiter. Im Gedenken an seine Schwester gibt es seit 2020 den Hella-Beer-Weg in Neugraben-Fischbek.

Die Familie Rosenschein ist eine der wohlhabendsten Harburger Familien. Sie betreiben das „Modewaren- und Aussteuer-Geschäft“ M.M. Friedmann in der Lüneburger Straße – in der Erinnerung vieler Kunden das Kaufhaus.

![Werbeanzeige im Adressbuch: "M.M. Friedmann, Inh. Bernhard Rosenschien, Ältestes Modewaren- und Aussteuer-Geschäft am Platze [...]"](https://amh.de/wp-content/uploads/11_3_Friedmann_Adressbuch-960x767.jpg)

Obwohl viele Harburgerinnen und Harburger auch nach dem Boykott in Geschäften von jüdischen Inhabern einkaufen, treffen die Sanktionsmaßnahmen das Unternehmen hart. Liegt der Jahresumsatz vor dem Boykott bei einer Million Reichsmark, so muss Johanna Rosenschein das Geschäft 1935 wegen Zahlungsunfähigkeit aufgeben. Unter den rund 90 Mitarbeitern sind auch viele Juden, die dadurch ihre Existenzgrundlage verlieren.

Ernst Rosenschein, der nicht mehr als Anwalt praktizieren darf, zieht 1938 mit seiner Mutter nach Hamburg. Seinen Brüdern Hans und Friedrich sowie Schwester llse gelingt noch die Auswanderung. 1941 wird Ernst nach Minsk deportiert. Johanna Rosenschein wird 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet.

Viele jüdische Bürger hatten Deutschland und Harburg nach den Pogromen 1938 verlassen. Einer der letzten Verbliebenen ist Alfred Gordon.

„Mein Platz ist in der Gemeinde. Ich kann erst gehen, wenn das letzte Mitglied der Gemeinde Deutschland verlassen hat.“

Diese Worte von Gordon, seit 1929 Prediger, Vorbeter und Lehrer der jüdischen Gemeinde in Harburg, bezeugen eindringlich sein großes Verantwortungsgefühl als religiöse Bezugsperson und Seelsorger.

1939 zieht er nach Hamburg.

Als sein Sohn Carl Alexander 1930 Opfer eines antisemitischen Übergriffs am damaligen Stresemann-Realgymnasium (heute Friedrich-Ebert-Gymnasium) wird, weist er eindringlich auf die Gefahren antisemitischer Indoktrination von Jugendlichen hin:

„Jedermann weiß, dass die Schüler unserer höheren Schulen außerordentlich der politischen Verhetzung ausgesetzt sind. Wenn man bedenkt, dass diese Art der Agitation fast nur mit Gefühlen arbeitet, und dadurch gerade bei der Jugend, die gefühlsmäßig eingestellt ist, großen Erfolg hat, darf man sich nicht darüber wundern, wenn antisemitische Strömungen innerhalb der Schülerschaft Platz greifen.“

Alfred Gordon an Oberbürgermeister Dr. Walter Dudek, 11. März 1931

Alfred Gordon wird am 25. Oktober 1941 nach Łódź deportiert und wahrscheinlich kurze Zeit später in Chełmno ermordet.

Seine Frau Jenny stirbt bereits im August in Hamburg. Ihrem gemeinsamen Sohn sichern sie 1939 die Ausreise nach Südamerika.

„Die Verbrechen der Nationalsozialisten sind nicht irgendwo irgendwann begangen worden, sondern an konkreten Orten und konkreten Tagen und sie betrafen Menschen, die in unserer Stadt lebten.“

Olaf Scholz, im Grußwort zum Buch: „Stolpersteine in Hamburg-Harburg und Hamburg-Wilhelmsburg“, 2012.

In diesem Sinne will diese Webstory bewusst machen, wie schnell Antisemitismus und Rassismus umschlagen können in Ausgrenzung und Gewalt. Aktuelle Beispiele aus jüngster Vergangenheit zeigen dies deutlich. Verantwortungsgefühl und Wachsamkeit sind auch heute dringend erforderlich.

„Man kann es auch heute immer noch nicht begreifen[,] was damals passierte. Es ist gut, dass man immer wieder daran erinnert wird. Und sich die Gräuel und den Hass vor Augen führt. Traurig ist es, dass wir, wie es scheint, nichts daraus gelernt haben und der Antisemitismus wieder verstärkt auflebt, gerade darum ist eine solche Ausstellung so wichtig.

Nie wieder soll solches geschehen!! Uns hat diese Ausstellung sehr berührt.“ – 28.07.2021

„Wir sind vor kurzem nach Harburg gezogen und es ist noch einmal [etwas] ganz anderes, wenn man die Orte[,] an denen jüdisches Leben und Existenzen vernichtet wurden, kennt! Das gibt zu denken, wie so etwas passieren kann. Die Erinnerung muss bleiben, damit so etwas nie wieder vorkommen kann.

Schrecklich, dass ich, Jahrgang 1974, in einem Hamburg aufwuchs, in dem es quasi kein jüdisches Leben/Einflüsse mehr gab.“ – 14.10.2021

„Erschütternde Ausstellung. Die NS-Geschichte darf nicht vergessen werden und muss als Beispiel gegen jegliche Art der Diskriminierung und Unterdrückung dienen. Kein Vergeben, kein Vergessen.“ – 28.11.2021

„Danke für die Ausstellung! Es macht uns traurig und sprachlos.“ – 01.08.2021

„Nur wer vergessen ist, ist wirklich tot. Danke für diese wichtige und gute Ausstellung. Hoffentlich findet sie einen dauerhaften Platz.“ – 06.08.2021

„Jüdisches Leben in Harburg – ausgelöscht innerhalb weniger Jahre während der NS-Herrschaft! Eine Tragödie für die Opfer, aber auch für Harburg. Welch in Verlust!“ – undatiert

„Es ist so wichtig[,] die Geschichte einzelner Menschen zu hören, von [B]etroffenen und Zeitzeugen. Ich habe besser verstanden, wie alles passieren konnte.

Vielen Dank für die tolle und wichtige Arbeit und Aufklärung.“ – 18.08.2021

„Vielen Dank für die wunderbare Ausstellung (+ Informationen) „Orte jüdischen Lebens in Harburg“.

Durch das Wachhalten der Erinnerung gestalten wir eine andere Gegenwart.“ – 14.01.2022

„Mögen alle in Frieden ruhen – Und das Grauen sich nicht wiederholen! Niemals Vergessen und immer Gedenken.“ – 01.08.2021

„Durch die Ausstellung werden die einzelnen Schicksale sehr persönlich und nachvollziehbar. Und auch eindrücklich, dass dies alles hier, an diesem Ort passiert ist!

Ich schlage die Parallele zu heute und möchte ausdrücklich sehr vor Ab- und Ausgrenzungen jedweder Art warnen, sei es aus rassistischen oder auch anders motivierten Gründen!“ – 14.10.2021

Diese Webstory geht auf die Ausstellung „Orte jüdischen Lebens in Harburg“ zurück, die im Rahmen des bundesweiten Themenjahres „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ in Zusammenarbeit des Stadtmuseums Harburg, der Geschichtswerkstatt Harburg e. V. und der Initiative Gedenken in Harburg entstand.

Projektleitung: Jens Brauer

Leitung der Abteilung Stadtgeschichte AMH

Redaktionelle Mitarbeit: Victoria Röh

Praktikum AMH

Umsetzung: Victoria Röh und Martina Schwalm

Digitale Kommunikation und Online-Redaktion AMH

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen